Der Körper als Hülle für Psyche und Persönlichkeit. Gleichzeitig versteift er als erstes, wenn die Performance aus der Reihe tanzt. Wie schafft es der Athlet in diesen Momenten seinem Körper die Joggingshose anzuziehen, um lockerleicht in seine Performance zurückzukehren? Vorgehensweisen dazu in folgendem Artikel:

Ich liebe es, Beachvolleyballspiele zu beobachten und die Energien zu spüren. Gedanklich mit im Sand stehen und mir überlegen, was ich dem Athleten in seiner aktuellen Situation mental gerade ins Ohr flüstern möchte. Technisch, taktisch und athletisch sind alle auf einem ähnlich starken Leistungsniveau. Die Teams tänzeln durch den Sand und spielen ihre Choreografie. Doch was passiert, wenn die Choreografie plötzlich durcheinandergerät? Die routinierten Bewegungen und Lieblingsschläge aus der Reihe tanzen und schließlich in Punkten für den Gegner enden?

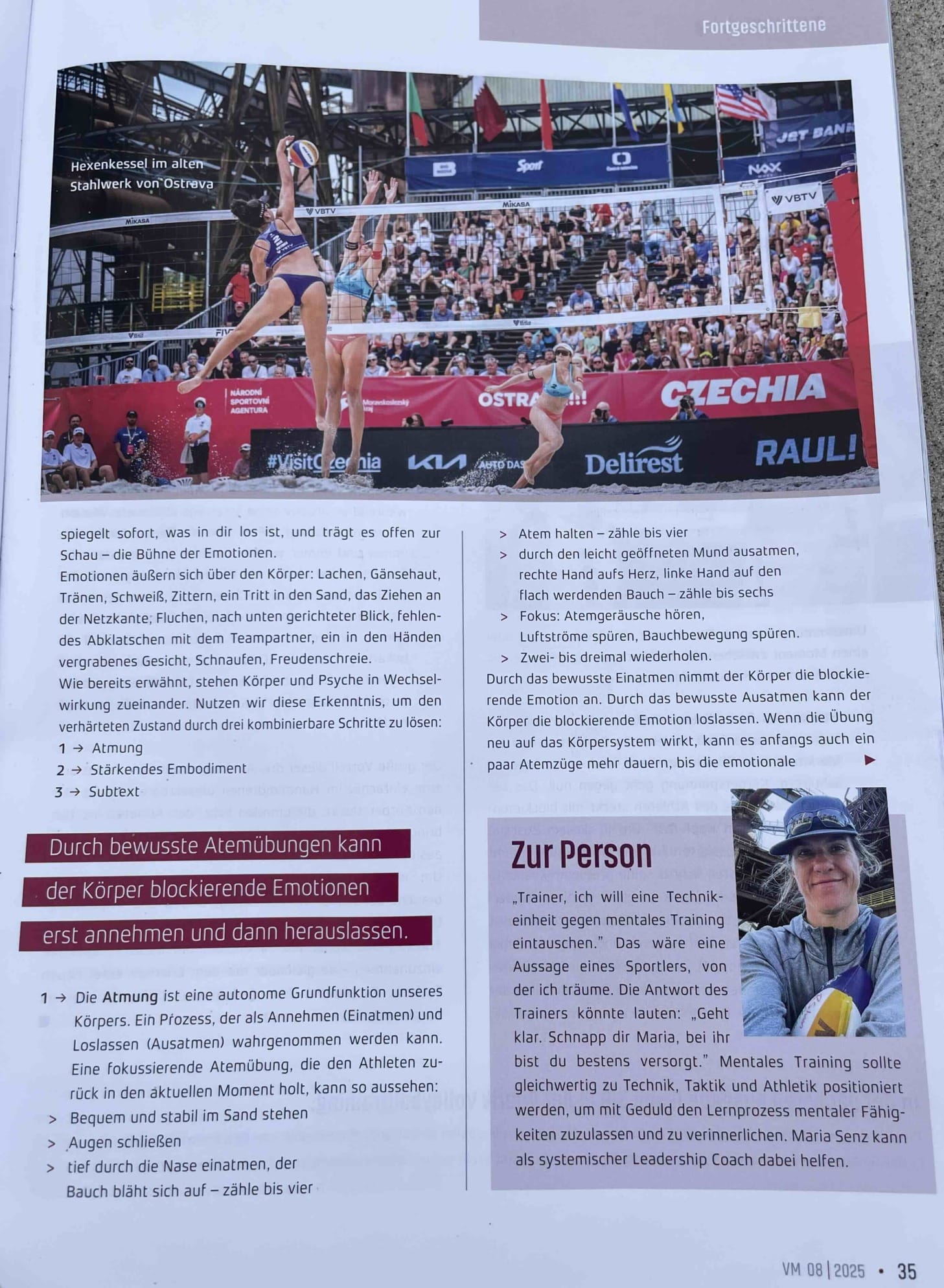

Das Setting: Ein stillgelegtes Stahlwerk, dazwischen Beachvolleyball auf höchstem Leistungsniveau und direkt Drumherum ein Publikum, das die Komposition vervollständigt. Eine Atmosphäre, die zündet und selbst das stillgelegte Stahlwerk zum Explodieren bringt.

Im Zentrum der Center Court mit feinstem Beachvolleyball-Sand und regelkonformem Netz, Pfosten, Linien & Co. Außen rum die sich erhebende Tribüne, die gen blauen Himmel emporragt. Die Sonne wärmt Sand, Körper und Gemüt. Das Publikum tobt. Hält Klatschpappen, Hände und Schilder parat. Eine vertraute und übertragbare Szenerie, auf die sich der Athlet verlassen und innerlich einstimmen kann.

BOOM! Here comes the boom boom boom boom boom dröhnt es in viele Ohren. Und das ist nur der Anfang. Ein mächtiger Beachvolleyball Bada-Boom, der nachhallt. Geht ins Ohr, durch den Kopf und macht sich im Körper breit. Vorrangig beim Athleten. Er ist einer von vier, die inmitten dieses Hexenkessels auf 2×64 m2 um die Trophäe batteln. Adrenalin, Spannung, stockender Atem, flinke Beine, atemberaubende Ballwechsel, Wachsamkeit und andauernde Bereitschaft sind einige Zustände, die der Athlet in derartigen Momenten im ganzen Körper durchlebt. Reizüberflutung auf allen Sinnen durch Bilder, Empfindungen, Geräusche und Düfte, die in Stress resultieren können.

Zentrale Fragen an den Athleten: wie reagiert sein Nervensystem in dieser Atmosphäre? Und was passiert mit dem Körper?

Wenn der Athlet durch innere sowie äußere Einflüsse in Stress verfällt, reagiert das Nervensystem sofort. Instinktiv und meist als Schutzfunktion reagiert somit auch der Körper. Im Kopf des Athleten passiert das alles unbewusst. Stress entsteht, wenn die gewohnten Abläufe – die vertraute und verinnerlichte Beachvolleyball-Choreografie – chancenlos im Abseits bleiben. Das Abrufen der gewohnten Leistung ist blockiert.

Die Blockade kann der Athlet als Bedrohung empfinden. Eine Alarmbereitschaft, die unmittelbare körperliche Reaktionen hervorruft. Zum Beispiel:

-

- geweitete Pupillen

- angespannte Muskeln

- schnell schlagendes Herz

- beschleunigte Atmung

- verzögerte Körperbewegung

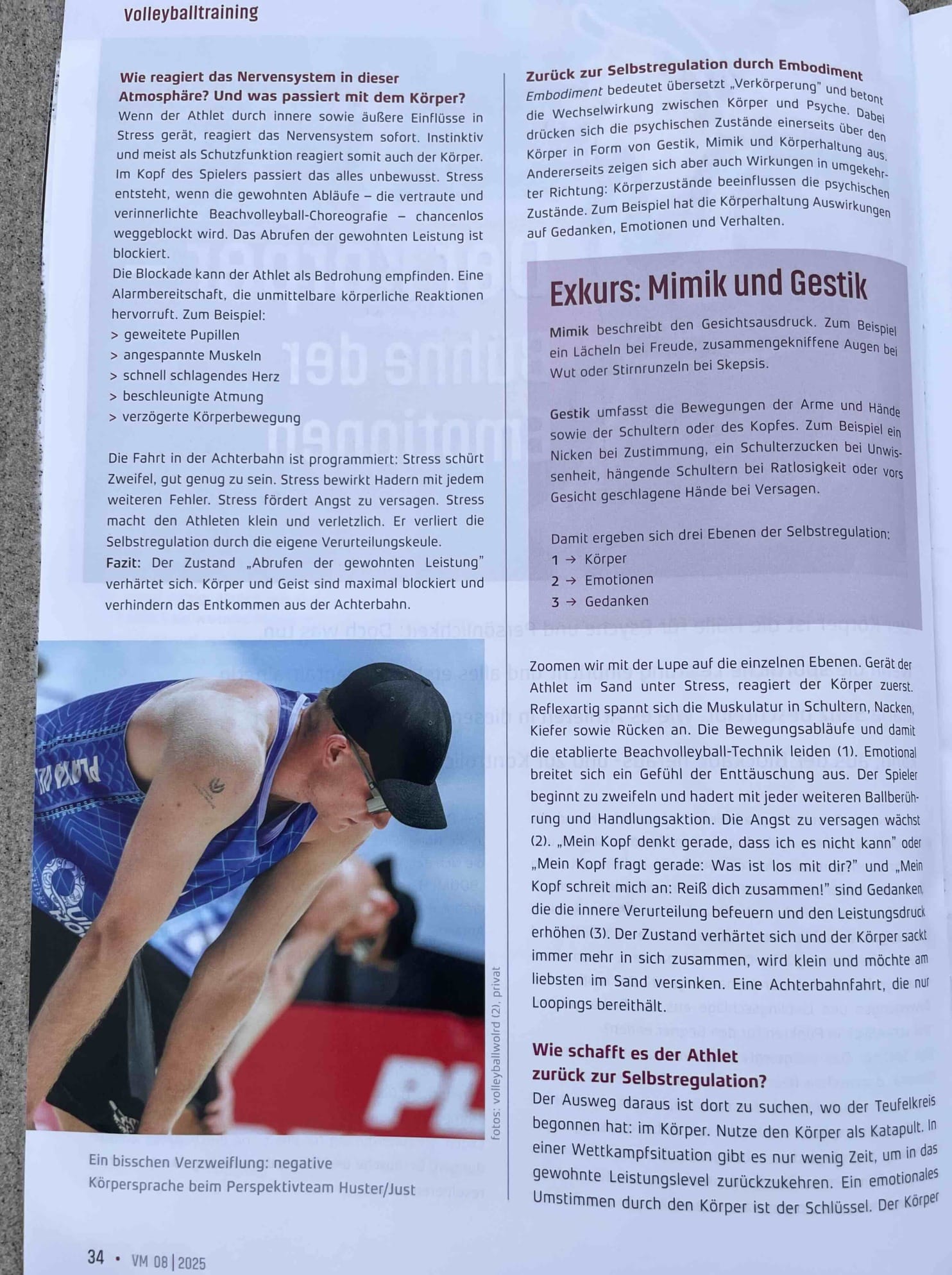

Die Fahrt in der Achterbahn ist vorprogrammiert: Stress schürt Zweifel, gut genug zu sein. Stress bewirkt Hadern mit jedem weiteren Fehler. Stress fördert Angst zu versagen. Stress macht den Athleten klein, verletzlich und im Sand versinkend. Er verliert die Selbstregulation durch die eigene Verurteilungskeule.

Fazit: Der Zustand Abrufen der gewohnten Leistung verhärtet sich. Körper, Geist und damit das Entkommen aus der Achterbahn ist maximal blockiert.

Zurück zur Selbstregulation durch Embodiment

Embodiment bedeutet übersetzt „Verkörperung“ und betont die Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche. Psychische Zustände drücken sich einerseits über den Körper als Gestik, Mimik und Körperhaltung aus. Andererseits zeigen sich auch Wirkungen in umgekehrter Richtung: Körperzustände beeinflussen psychische Zustände. Beispielsweise haben Körperhaltungen Auswirkungen auf Gedanken, Emotionen und Verhalten.

| EXKURS Mimik & Gestik:

Mimik beschreibt den Gesichtsausdruck. Zum Beispiel ein Lächeln bei Freude, zusammengekniffene Augen bei Wut oder Stirnrunzeln bei Skepsis. Gestik umfasst die Bewegungen der Arme und Hände sowie der Schultern oder des Kopfes. Zum Beispiel ein Nicken bei Zustimmung, ein Schulterzucken bei Unwissen, hängende Schultern bei Ratlosigkeit oder Hände vors Gesicht bei Versagen. |

Damit ergeben sich drei Ebenen der Selbstregulation:

-

- Körper

- Emotion

- Gedanken

Zoomen wir mit der Lupe auf die einzelnen Ebenen. Gerät der Athlet im Sand unter Stress, reagiert der Körper zuerst. (1) Reflexartig spannt sich die Muskulatur in Schulter, Nacken, Kiefer sowie Rücken an. Die Bewegungsabläufe und damit die bewährte Beachvolleyballtechnik leidet. (2) Emotional breitet sich ein Gefühl der Enttäuschung aus. Der Athlet beginnt zu zweifeln und hadert mit jeder weiteren Ballberührung und Handlungsaktion. Die Angst zu versagen wächst. (3) „Mein Kopf denkt gerade, dass ich es nicht kann.“, „Mein Kopf fragt gerade: Was ist los mit dir, ey?“, „Mein Kopf schreit mich an: Reiß dich zusammen!“ sind Gedanken, die die innere Verurteilung befeuern und den Leistungsdruck erhöhen. Der Zustand verhärtet sich und der Körper sackt immer mehr in sich zusammen. Wird klein und möchte am liebsten im Sand versinken. Eine Achterbahnfahrt, die nur Loopings bereithält.

Wie schafft es der Athlet zurück in die Selbstregulation?

Letztlich so, wie sein Teufelskreis begonnen hat: über den Körper. Nutze den Körper als Katapult von der Achterbahn ins Klangkarussell. In einer Wettkampfsituation gibt es nur wenig Zeit, um in das gewohnte Leistungslevel zurückzukehren. Emotionales Umstimmen durch den Körper ist der Schlüssel. Der Körper spiegelt sofort was in dir los ist und trägt es offen zur Schau – die Bühne der Emotionen.

Emotionen äußern sich über den Körper: Lachen, Gänsehaut, Tränen, Schweiß, Zittern, Sand kicken, an der Netzkante ziehen, Fluchen, Blick in den Sand, fehlendes Abklatschen mit dem Spielpartner, Gesicht mit den Händen verdecken, Schnaufen, Freudenschreie.

Wie bereits erwähnt, stehen Körper und Psyche in Wechselwirkung zueinander. Nutzen wir diese Erkenntnis, um den verhärteten Zustand zu lösen, ergibt sich das Anziehen der Jogginghose aus den drei kombinierbaren Schritten:

-

- Atmung

- Stärkendes Embodiment

- Subtext

(1) Die Atmung ist eine autonome Grundfunktion unseres Körpers. Atmung beruhigt. Atmung aktiviert. Atmung reguliert. Ein Prozess, der als Annehmen (Einatmen) und Loslassen (Ausatmen) wahrgenommen werden kann. Eine fokussierende Atem-Übung, die den Athleten zurück in den aktuellen Moment holt:

-

- Bequem und stabil im Sand stehen

- Augen schließen

- tief durch die Nase einatmen, Bauch bläht sich auf – zähle bis 4

- Atem halten – zähle bis 4

- durch den leicht geöffneten Mund ausatmen, rechte Hand aufs Herz, linke Hand auf den flachwerdenden Bauch – zähle bis 6

- Fokus: Atemgeräusche hören, Luftströme spüren, Bauchbewegung spüren

- 2-3 Mal wiederholen

Durch das bewusste Einatmen nimmt der Körper die blockierende Emotion an. Durch das bewusste Ausatmen kann der Körper die blockierende Emotion Loslassen. Wenn die Übung neu auf das Körpersystem wirkt, kann es anfangs auch ein paar Atemzüge mehr dauern, bis die emotionale Umstimmung einsetzt. Eine Auszeit, der Seitenwechsel oder einen Moment mehr den Sand über die Unterarme rieseln lassen, sind Räume dieses Atemritual bewusst einzubauen.

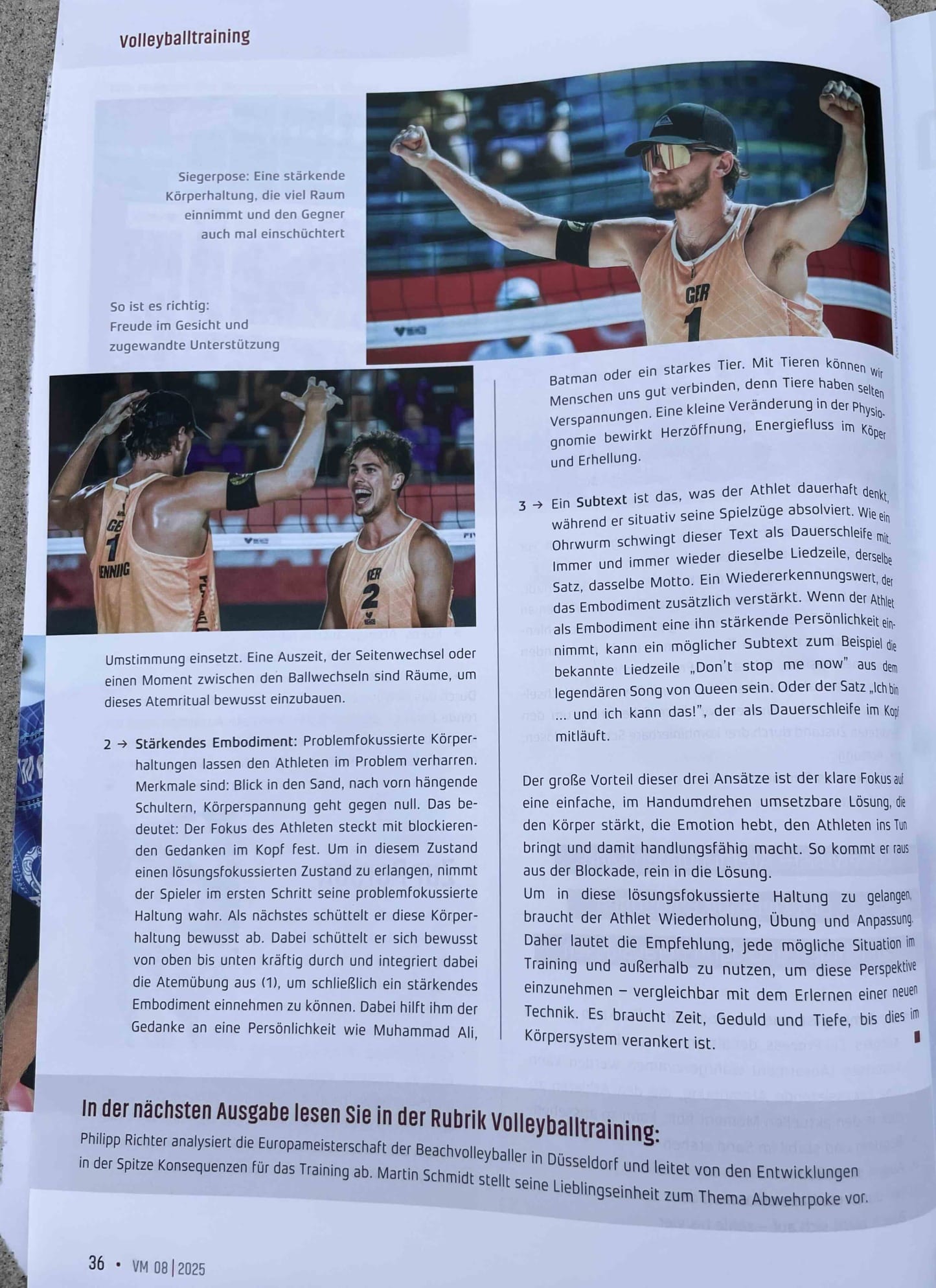

(2) Stärkendes Embodiment: Problemfokussierte Körperhaltungen halten den Athleten im Problem fest. Blick in den Sand, Schultern hängen nach vorne, Körperspannung geht gegen null und der Fokus steckt im Kopf mit blockierenden Gedanken fest. Um einen lösungsfokussierten Zustand zu erlangen, nimmt der Athlet im ersten Schritt seine problemfokussierte Haltung wahr. Als nächstes schüttelt er bewusst diese Körperhaltung ab – von oben bis unten kräftig durchschütteln und dabei die Atem-Übung aus (1) integrieren. Um schließlich ein stärkendes Embodiment einnehmen zu können. Das kann eine (fiktive) Persönlichkeit sein, z.B. Muhammad Ali, Laura Ludwig oder Batman. Das kann auch ein stärkendes Tier sein. Mit Tieren können wir Menschen uns gut verbinden und Tiere haben selten Verspannungen. Eine kleine Veränderung in der Physionomie bewirkt Herzöffnung, Energiefluss im Köper und Erhellung.

(3) Ein Subtext ist das, was der Athlet dauerhaft denkt, während er situativ seine Spielzüge absolviert. Wie ein Ohrwurm schwingt dieser Text als Dauerschleife mit. Immer und immer wieder dieselbe Liedzeile, derselbe Satz, dasselbe Motto. Ein Wiedererkennungswert, der das Embodiment zusätzlich verstärkt. Wenn der Athlet als Embodiment eine ihn stärkende Persönlichkeit einnimmt, kann ein möglicher Subtext die bekannte Liedzeile „Don’t stop me now“ aus dem legendären Queen-Song sein. Oder immer und immer wieder der Satz „Ich bin Laura Ludwig und ich kann das!“, der wie ein Kratzer in der Schallplatte als Dauerschleife im Kopf mitläuft.

Der große Vorteil dieser drei Ansätze ist der klare Fokus. Fokus auf eine einfache, im Handumdrehen umsetzbare Lösung, die den Körper stärkt, die Emotion hebt und den Athleten ins Tun bringt und damit handlungsfähig macht. Raus aus der Blockade, rein in die Lösung.

Um in diese lösungsfokussierte Haltung zu gelangen, braucht der Athlet Wiederholung, Übung und Anpassung. Daher die Empfehlung jede mögliche Situation im Training oder auch außerhalb zu nutzen, um diese Perspektive zu verinnerlichen. Es ist vergleichbar mit dem Erlernen einer neuen Technik. Es braucht Zeit, Geduld und Tiefe bis es im Körpersystem verankert ist.

Wirkung & Auswirkung

Körpersprache transportiert eine sichtbare Haltung und drückt damit eine präsente Stimmung aus. Diese Haltung wirkt zum einen nach innen und beeinflusst die mentale Verfassung des Athleten. Gleichzeitig wirkt sie auch nach außen. Diese Haltung strahlt auf den Mitspieler, auf den Gegner, auf das Schiedsgericht, auf das Publikum. Und entsprechend dieser Haltung entstehen Reaktionen von außen. Auf den Mitspieler wirkt sich die Haltung motivierend oder demotivierend aus. Der Gegner wird eingeschüchtert oder befeuert. Das Publikum reagiert mit Stille und stockendem Atem oder mit Jubel und Applaus. Demzufolge kann der clevere Athlet vorausschauend agieren, um sich die Auswirkung zusätzlich zunutze zu machen.